経営管理の「即答力」で信頼を生みだす

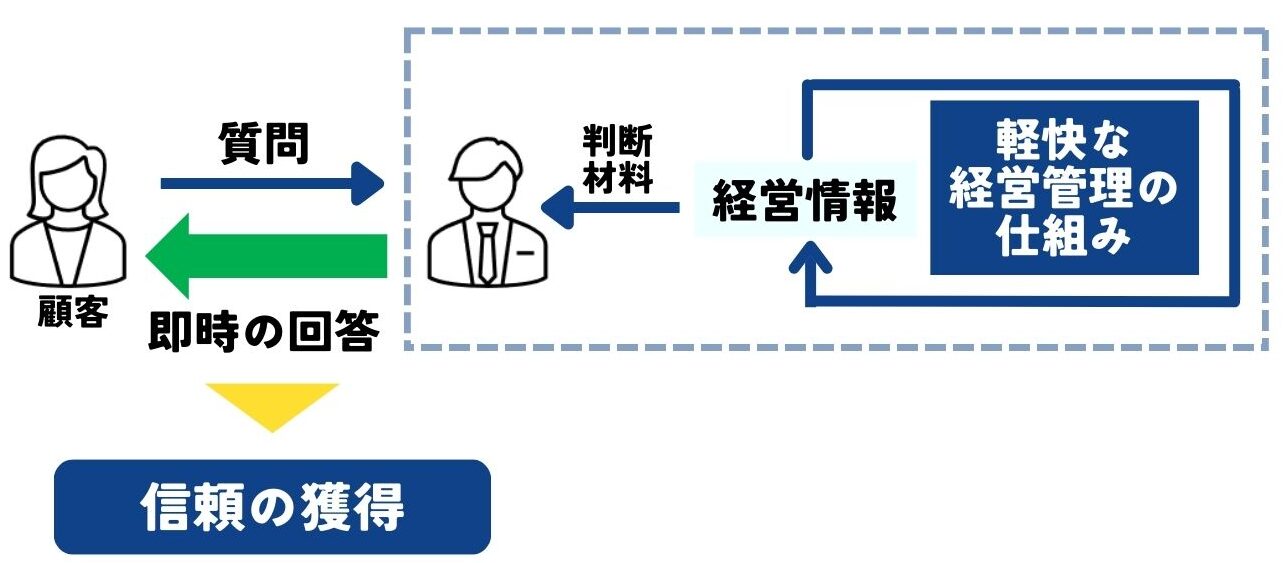

瞬時の回答や判断がもたらす信頼感 -その裏にある経営管理の工夫が、選ばれる企業をつくる土台になります。

「さっきの質問ですが、どうでしょう?」

「はい、〇〇の件ですね。このような条件でしたらお受けできます」

ある企業の商談に同席させて頂いた際、見込み客が提示した条件や追加要望に対し、担当者が即答したことで、受注が一気に加速したことがあります。見込み客側が発したちょっとした確認事項にも、迷いなく、すぐに、しかも的確な答えが返ってくる。その瞬間、相手側には「この会社・担当者は信頼できる」という評価が芽生えるのです。

これを支えているのは、特別なセールストークでも、華やかな実績でもありません。ごく地味で、実務的なやり取りの中からも“信頼”が築かれていくのです。

顧客や取引先が企業を信頼し、発注を決めるとき、その判断の裏側にあるのは「期待した価値を、確実に、きちんと提供してくれること」です。そして、その信頼や期待を事前に正確に示し、確実に充足できるようにするために、日々の経営管理によって判断のスピードと精度を高めることが有効です。

■経営状況の“把握力”が即答力・即断力を生む

どんなに優れた商品やサービスを提供していても、「判断が遅い」「社内確認に時間がかかる」「言っていることがその場その場で変わる」といった状況が続けば、顧客の信頼は簡単に揺らぎます。社長が自ら商談に臨む場合はもちろん、営業担当者の場合であっても、スピード感をもって堂々と受け答えができれば、その本人のみならず会社全体に対しても、信頼できそうと感じてもらえるでしょう。

その際に鍵となるのが、自社の状況をどれだけ的確に“手元や頭のなかに置いておけておけるか”です。これが、商談や問い合わせの場での即答・即断の力を支えます。

そのための仕組みとして有効なのが、「経営管理」の考え方です。経営管理というと手間のかかるもの、という印象もあるかもしれませんが、中小企業においては次のようなシンプルな経営管理から始めるだけで、意思決定の際のスピード感や安心感は明らかに変わってきます。

- 月に一度、経営数値の振り返り(売上・利益・受注残など)

- 社内のアクションプランや進捗の定期確認(週1〜月1)

- 今期・今月の重点課題の共有と見直し

- 担当者ごとの役割と裁量の明確化

商談の例をみても、「判断材料」が無ければ即答はできません。担当者目線では、裁量が不明なら即断もできません。相手側からみれば、そのような姿勢は自社への期待感を低下させることになり、発注の判断や支払う金額の面でマイナスに働きます。

それを防ぐためには、経営管理の仕組みを日々回しておき、判断に必要な情報の収集やアップデートを行っておく必要があるのです。

■経営管理の仕組みを軽快に回す

創業間もない会社など、社長ひとりで商談を含む経営判断がしっかりできる状況であれば、仕組みに頼らずともそれほど問題はないかもしれません。一方、そのステージを過ぎ、社長自身が全ての問い合わせに対応できるわけではない規模になってきたとき、担当者の対応品質=会社の信頼感に直結することは留意しておくべきです。

また、会社の成り立ちや歴史を全て経験してきた創業経営者から、事業を引き継いだばかりの経営者の場合にも、このような経営管理の仕組みの導入は有効です。事業の進捗を把握・理解しながら経営を回していくことは、会社を引き継いだばかりの状況では難しい部分も多々ありますが、管理の仕組みをひとつ導入することで、その負荷は大きく軽減できます。

ここで注意すべきは、「管理」のための仕組みを重厚にしすぎないことです。

特に大企業出身の二代目経営者にありがちなのが、「ExcelやPowerPointで、立派な管理帳票をつくる」ことに力を入れてしまい、社内が“集計疲れ”に陥るケースです。大企業の仕組みは、巨大な組織を動かすためのものであり、スピードや柔軟性を確保したい中小企業とは前提が異なることは十分理解しておく必要があります。

重要なのは、軽やかに、回る仕組みを作ることです。

- 経営会議は30分で終了する設計に

- 管理するポイントも決めておき、負荷なく集められるようにしておく

- 議事録はアクション・ToDoのみに絞る

などの工夫が必要です。あくまで「判断の質とスピード」を上げることが目的であって、精密な帳票を残すこと自体が目的ではないのです。

自社の信頼は、業務の仕方や実績を通じて培われるものではあるのですが、それに先立つ対話の中で類推されるもの、であることにも留意しておく必要があります。そしてその瞬間に求められる要素として、「すぐに答えられる」「納得できる回答が返ってくる」会社・担当者であることは重要な意味合いを持ちます。

小さな問い合わせ、小さな相談、小さな商談の中で、あなたの会社の“信頼”が問われています。それに応えられる社内の仕組みを、まずは小さく導入してみてはいかがでしょうか。

コラムの更新をお知らせします!

コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。